保险中介告别第二波资本化浪潮,下一站,H股?行业动态

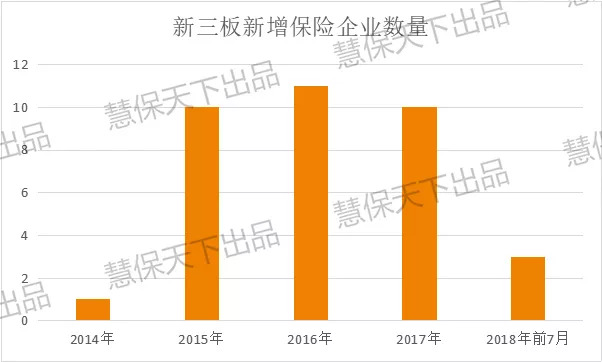

曾被鼓吹为“中国版纳斯达克”的新三板,在经历了2015-2016年的挂牌热潮之后,极其戏剧化地从高峰走向低谷,一波摘牌潮紧接着袭来,从2017年至今,已经有上千家新三板企业摘牌。如今这一潮流俨然已经蔓延至保险业,迄今,已经有三家保险类企业(灵犀金融、富通股份、东吴保险)宣布正在申请或已经从新三板摘牌。

挂牌新三板的保险类企业以保险中介居多,无论如何,在保险中介大发展的当下,新三板热的出现助推这些保险中介在资本市场中向前迈出了一大步。而上一次,国内保险中介受到资本青睐还是10年前。

加入新三板摘牌潮

因融资功能长期未能得到充分体现,曾被鼓吹为“中国版纳斯达克”的新三板,正在被加速抛弃,越来越多的企业宣布从新三板摘牌。

2016年底,新三板挂牌公司数量超过了1万家,但进入2017年下半年开始,摘牌公司数量开始激增,并最终形成一股“摘牌潮”。2017年,从新三板摘牌公司数量为709家,而2018年前7月,这一数量已经达到750家,超过2017年全年总和。

保险类企业也未能免俗,在经历了2015-2017年的新三板挂牌热潮之后,个别保险企业已经决定摘牌。

第三方互联网保险平台灵犀金融是最早完成摘牌的保险类企业。2018年5月,即发布公告称拟申请在新三板终止挂牌,两个多月以后的7月25日,该公司正式宣布摘牌。

灵犀金融相关负责人对『慧保天下』表示,之所以会做出这样的选择,主要是基于两方面的原因:一方面这两年新三板市场自身的发展没有达到预期,继续挂牌价值不大;另一方面,公司后续不管是在其他资本市场上市还是新的融资,新三板挂牌这事都会产生一些程序上的额外成本。

在专业人士看来,所谓“未达预期”,主要就是指融资功能未达预期。新三板成立之初,被鼓吹为“中国版纳斯达克”,被认为将成为中国多层次资本市场的重要组成部分,由于其门槛较低,且不对盈利做要求,一时间被广大中小企业纷纷视为通向资本市场的阳光坦途。

然而,衡量一个资本市场是否成熟、有效,主要就是看挂牌公司质量及市场为之提供融资、流通功能以及定价功能是否完善。而显然,新三板并没有做到这一点,其低迷的流动性始终备受诟病。

资料显示,灵犀金融自2015年7月正式在新三板挂牌后,曾多次公布募资计划,但其中只有一次真正获得了成功,顺利募资2840万元,其余几次均无疾而终。

这几乎也是所有保险类企业在新三板的共同命运。根据『慧保天下』的统计,截至2018年8月底,35家(曾)挂牌新三板的保险类企业累计募资24次,不过只涉及14家企业,20家企业至今未成功进行任何募资。

从募资金额来看,24次累计募资7.94亿元,其中只有3次超过亿元。这对于很多企业来说,显然难以解决问题。众诚保险曾先后两次在新三板发布募资计划,第一次拟募资13亿元,第二次拟募资25亿元,但截至目前,均未获得实质性进展。

在这样的背景下,保险企业宣布撤离新三板似乎也就在预料之中。目前,除灵犀金融以及摘牌外,富通股份以及东吴保险也均已发布公告,申请从新三板摘牌。

其中东吴保险可能将成为新三板市场上停留时间最短的保险企业,其2017年7月才正式挂牌,一年之后即申请摘牌。

在一些专业人士看来,新三板摘牌潮的出现一方面源于融资功能让人失望,另外一方面也在于,一些企业在挂牌之前缺乏全面深入的考虑,不知道为什么挂牌,也不知道挂牌之后应该怎么做,“当然,一些第三方机构,包括券商以及律师事务所等为了追求业绩,也起到了一定的负面作用。”

下一站,H股?

由于流动性不足,大批企业撤离新三板,这其中就包含很多发展较好的企业。于这些企业而言,新三板本来就是一块跳板,通往主板的路径之一,如今,流动性的严重不足只不过是加速了这一进程。