高端医疗险之罪行业动态

保额动辄数百万元,甚至上千万元,全球高端医疗机构任君选择,100%报销,实施医院直付,消费者就医全程无需埋单,陪同就医,并提供紧急医疗救助等服务……随着国内高收入阶层的崛起,旨在为其就医提供保障与服务的高端医疗险也逐渐引起越来越多人的关注。 目前国内保险公司经营高端医疗险普遍

保额动辄数百万元,甚至上千万元,全球高端医疗机构任君选择,100%报销,实施医院直付,消费者就医全程无需埋单,陪同就医,并提供紧急医疗救助等服务……随着国内高收入阶层的崛起,旨在为其就医提供保障与服务的高端医疗险也逐渐引起越来越多人的关注。

目前国内保险公司经营高端医疗险普遍采用与外资医疗保险第三方管理公司(Third Party Administrator for Group Medical Insurance,简称“TPA”)合作的方式,而TPA由于掌控太多环节,已经牢牢占据了中国高端医疗险市场的主导地位。其对于中国市场带来的示范效应是明显的,但负面影响也是显而易见的。

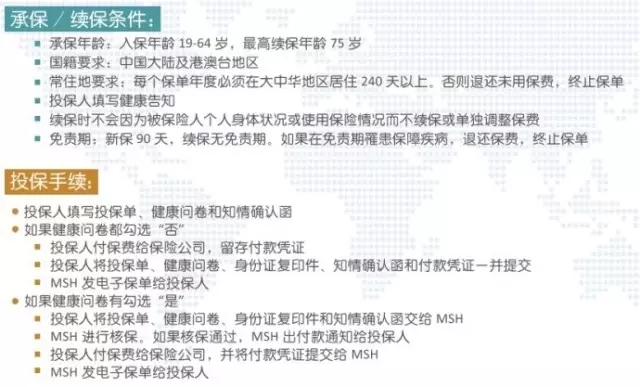

医疗险是一项对于保险公司专业能力要求非常高的业务,受制于自身的专业水平以及所能提供的服务网络,目前国内的保险公司经营高端医疗险,往往会采取与TPA合作的模式。合资、外资险企一般会选择自己的外方股东作为合作对象,例如招商信诺与美国信诺人寿(Cigna),美亚财险与美国国际集团(AIG),而中资险企往往选择外资在中国境内设立的TPA合作。例如,泰康人寿与中间带(Medilink-Global),中银保险、大地保险与MSH(万欣和),永诚保险与保柏(Bupa)等。一般而言,保险公司与第三方公司合作保险业务,起主导作用的应该还是保险公司,但在与TPA的合作中,保险公司却彻彻底底沦为了配角。据悉,TPA在与保险公司合作的过程中,基本上包办了保单设计、核保、保全、理赔、服务网络拓展乃至部分销售等绝大部分环节,而保险公司只需负责提供品牌,宣传推广,以及出单。TPA对于自身所扮演的角色似乎并不讳言,在网络上检索高端医疗险,会发现这些公司与国内真正的保险公司之间的界限已经被严重模糊了。在一则高端医疗险业务人员公布的投保流程中,除了需要将保费缴纳给保险公司,出单、核保都是由MSH来操作,跟保险公司似乎关系甚小(图1)。保险公司如此高度的“服务外包”,导致所取得的保费收入中,自己最终只能留下很少比例的管理费用,大部分都需要通过再保险的方式分给境外保险公司。对于高端医疗险市场呈现出来的这种局面,有业内人士表示,这其实是一种Fronting业务,即未取得市场进人许可的外国公司,雇用保险标的所在国保险公司,形式上由所在国保险公司承保保险标的,而实质上由该外国保险公司以再保险的方式全部或部分承保该项业务。这样做等于外国保险公司不需要获得营业许可就可以进入国内保险市场,开展保险业务,而且也不需要按照保监会要求设立分支机构,可以大大减少成本。对于国内的保险公司而言,这显然是有失公允的。另一种更加隐性的副作用在于,这会削弱国内保险公司自建医疗服务网络的积极性。有业内资深人士表示,高端医疗险最核心的价值之一就是实现了医院直付,消费者无需先行垫付医疗费用。保险公司要想与医院达成这样的合作,必须逐个谈判,这本身就会耗费大量的成本,而且由于一开始势单力薄,保险公司往往不能拿到较低的价格。专业的TPA公司由于在这方面已经建立了较强的优势,因此很多保险公会认为,与其费时费力自建网络,还不如直接与TPA合作。但对于险企而言,要想在健康险领域真正的取得竞争优势,建立属于自己服务网络显然是非常必要的。TPA虽然在国内高端医疗险市场上牢牢占据主导地位,但从目前的市场表现来看,其显然还尚未真正掌握国内市场的命门,团险渠道表现尚可,个人渠道则堪称一塌糊涂,俨然陷入了利用低价进行炒作,进而又频繁调高价格的怪圈。

某女士计划到国外生孩子,于是购买了一款招商信诺的高端医疗险,首年保费1.5万元,结果第二年保费就直接涨到了4万元。这位女士的遭遇并非特例,实际上,在个人高端医疗险市场,这种情况已经变得相当普遍。在国内,高端医疗险主要都是通过团险渠道销售的,但总体整体来看,接受度还很低,除外企投保外,国内企业也有投保,但往往只针对高级管理人员。由于团险渠道覆盖面太窄,一些高净值人群就面临了有需求却买不到的尴尬。为满足这些客户的需求,一些公司开始尝试推出针对个人的高端医疗险,结果就出现了上文所提到的大幅度提高价格的现象。明亚保险经纪是国内高端医疗险保费收入最高的中介公司之一,据其市场部经理卫江山介绍,为吸引客户投保,高端医疗险首年保费往往定价较低,一般在1万元-1.5万元之间,但个人客户往往是需要用才会去投保,结果就导致赔付率高企,而企业为了减少亏损,就必须提高保费。现在有的公司半年调一次价,有的公司一个季度调一次价,有的公司甚至规定,未成年人以及育龄妇女投保需要至少绑定一名亲属,变相提高件均保费。为了应对这种情况,很多客户往往会选择“打一枪换一个地方”,今年投保这家,明年投保另外一家。在卫江山看来,这主要还是因为购买的人基数太小所导致的。在国外,所谓的高端医疗险并不高端,很多企业都会为雇员投保商业医疗险,由于基数较大,所以能够很好的平滑风险。据了解,为吸引更多的客户投保,一些公司目前正在尝试中端医疗险,保费一般在0.5万元-1万元之间,但因为不能实现医院直付,还需要客户先行垫付,效果并不理想。外资健康险巨头间接介入国内保险市场其实并不是这几年才出现的情况,实际上,早在中国加入WTO前后,这种情况就已经出现。当时越来越多的外资企业进入中国市场,大量的外籍员工对于高端医疗保险有着强烈的需求,而国内的保险保障并不能满足他们的这种需求。正是在这样的背景下,国外的一些健康险巨头开始悄悄介入中国市场,借道港澳非法销售境外保单,正是所谓“地下保单”。

这种形式最终引起了监管部门的密切关注,由于看好中国健康险市场,这些公司转而开始在国内设立TPA,通过这种方式进入中国健康险市场,并为将来申请保险牌照做准备。美国健康管理巨头维朋(WellPoint)2008年进入中国,设立了合资企业康众;瑞士再保险设立了一家名为“鹏瑞”的TPA,为设立健康险公司探路;万欣和2009年进入,Bupa则是在2011年才在北京设立了机构。虽然中国商业健康险业务确实维持了高速发展态势,但部分TPA公司的发展情况却不尽如人意,在经历了长期亏损之后,美国维朋、瑞再鹏瑞选择了退出中国市场。有业内资深人士认为,这其中最主要的原因还在于中国高端医疗险的盘子太小,根本容不下这么多的竞争者。平安健康总经理Andrew Scott2014年接受媒体采访时曾表示,国内高端医疗险当时的保费收入大概在10亿元左右,该公司在2014年的上半年取得保险业务收入2.09亿元,在中国高端医疗险业务领域的市场份额排名已经达到了第一位。进一步分析高端医疗险规模保费小的原因,有业内人士认为,主要是两方面,一方面中国高净值人群确实数量还比较少,二是在于中国社保体系越来越健全,人们对于商业医疗保险的需求并没有随着商业健康险的快速发展而发展。尽管部分TPA公司在中国市场郁郁不得志,但看好中国健康险市场的还大有人在,有人出去,也有人进来。曾经在国内取得人身险公司牌照的美国安泰人寿(Aetna),由于总公司战略调整,不得不放弃了原太平洋安泰人寿的股权,但在2008年,它又一次选择了进入中国,在上海开设了代表处,目前该公司在高端医疗险领域表现也相当积极,与中国人寿等结成了合作关系。目前也正在积极的申请保险牌照。但外资健康险巨头真的能得偿所愿吗?仔细分析结论可能略显悲观,在中国这样一个社保占据保障主导地位的国家,要想真正介入其中,中资保险公司恐怕在数据安全性上就已经赢了一大截。中国平安将医保业务放在中资性质的平安养老险公司,而非合资的平安健康险公司或许就是因为看清楚了这一点。