波士顿咨询:费改之后的中国车险市场将走向何方?行业动态

编者按:

本文根据波士顿咨询公司(BCG)大中华区金融机构与保险行业负责人何大勇在公开场合的讲话整理而成。

商车费改行至中段,二次费改呼之欲出,然市场已经“深感痛苦”,尤其是对于大多数中小财产险企来说。2017年前2月,仅有8家险企实现了承保盈利,而与此同时,车险保费增速也在显著降低。随着改革的不断深入,等待财产险企的会是怎样的一个局面?

可以说,车险费改的过程必然充满痛苦,但这可能是一个最坏的时代,也是有可能脱胎换骨的契机,何大勇强调,险企能否把握住机遇,关键就在于能否练好内功。

费改后的中国车险市场

直销成本承压,车商寻找新增长点,专代平台化

从2017年前两个月的情况来看,实施商车费改之后,国内车险市场整体增速放缓:车险保费增速仅5.7%,而2016年这一数字为8%。

从不同的渠道来看,2017年1—2月,网销车险负增长51.9%,主要是因为费改后,假网销业务回流;电销车险增长2.1%,主要因为费改后,电销渠道价格优势不再,增速放缓;非直销渠道增长13.7%,费改后,部分直销业务回流,导致大分销增速提升。

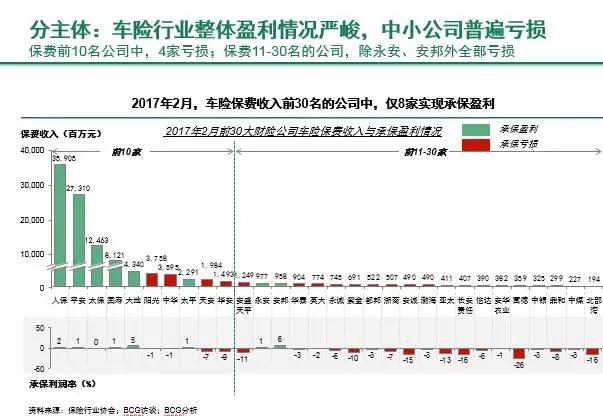

从市场主体的角度来看,车险行业整体盈利情况也非常严峻,中小公司普遍亏损。2017年前两个月,保费收入排名前10的财产险公司当中,有4家公司出现了承保亏损。而排名在11—30之间的20家险企中,只有永安保险以及安邦财险实现了盈利,其余均为亏损。

也就是说2017年前两月,只有8家险企实现了承保盈利。

从不同的渠道来看,变化趋势也很明显。

一是直销渠道成本压力增加。

为挽回局面,各险企加大了电销市场费用投放,电销目前处于微利或不盈利的情况。费改前,平均市场费用在15—20%之间,费改后,市场平均水平达到了30—35%之间。

各大保险公司电销盈利均出现下滑。个别大型产险公司在费改前还能有2%—3%的盈利,费改之后现在基本上已经是微利甚至零利润了;一些中型主体也已经濒临亏损,或已经出现轻微亏损……市场上大部分保险公司的电销现在都是亏本在做的。

二次费改后,由于来自传统渠道的费用压力,预计直销的费用也不会立即全面下浮。

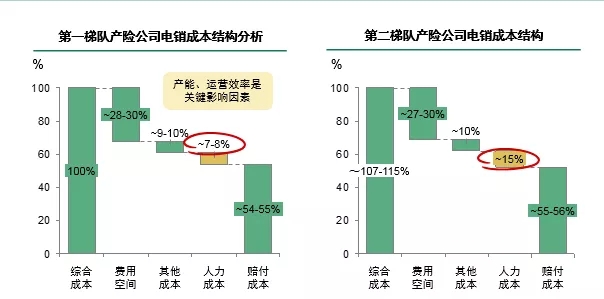

若主要险企愿意守住盈亏平衡点,市场费用投放预计已经达到了“天花板”,而精益运营带来的人力成本优势成为生存关键。如下图所示,第一梯队险企与第二梯队险企在成本中的主要差异就体现在人力方面。

二次费改后,如果大险企和渠道间的博弈仍在,费用不能及时下调,那么固定人力成本率将进一步上浮,赔付成本率也会上升,电销的压力会更大,所以控好人力和赔付应被持续关注。

二是车商渠道亟需寻找新增长点。

车商市场目前主要呈现出三大趋势:

乘用车市场增长趋缓。预计2015—2020年,乘用车市场整体增速将下滑至4.5%,但细分市场仍存在高增速机会。例如,一二线城市消费升级,置换车需求提升,高端车增速达到6%左右;例如,三四线城市经济发展水平已到达汽车消费引爆点,初次购车带动低端国产车需求,低端车的增速也达到6%左右。

经销商业务结构转向多元。未来经销商业务结构将转向新车销售、二手车销售、保险金融、养护维修相对均衡分布的多元结构;而由于乘用车行业仍将处在供过于求的状态,经销商净利润仍将处于下行通道;在市场下行压力下,车商正在经历阶段性转变,其对售后维修资源与前端手续费都很重视。

主机厂经销商关系转变。主机厂与经销商的关系正由“博弈”转向“合作”。经销商行业集中度提高,市场中的主要车商正在向集团化方向发展;受整合资本、投资回报率及主机厂干预的影响,区域型经销商是未来主流;主机厂利用补贴政策逐步加强对经销商的引导。

三是专业代理渠道两极分化,平台化、数字化趋势。

一方面,代理公司呈现“两极分化”。由于监管部门对保险中介机构的进入门槛逐步提高,同时提高市场主体的经营标准,保险中介市场进入整合期,大型和中小型代理公司双速发展,形成“两极分化”的局面。大型专业代理向集团化发展:通过申请和并购方式补齐全国各地保险代理牌照 (如泛华、华康、英大长安等集团)。

另一方面,代理公司平台化、数字化趋势明显。其中,大型代理大力投入资源,进行互联网转型,如泛华保险从2010年开始进行互联网保险布局;而中小型代理公司则尝试形成一些松散型科技联盟,共享技术和资源,例如,行业目前已经有了汇金保险中介联盟、江泰共享合作联盟等。互联网公司也开始加入保险市场,如阿里、京东分别开通了保险销售渠道。

在平台化、数字化的专业代理受到瞩目的情况下,保险公司提升自身差异化能力是关键。

国际市场车险费改呈四大共性

市场集中度变高、综合成本率下滑、由同质化转向差异化竞争、多元化经营

费改后,中国车险市场主要出现了三大趋势:直销成本承压,车商寻找新增长点,专代平台化。从国际经验看,又是怎样的呢?从国际经验中,我们或许也能看到未来中国车险市场的中长期发展趋势。

主要发达国家都经历过车险费率自由化的过程:美国采用的是属地监管模式,德国和日本采用的是一步到位模式,韩国和台湾采用的是分步渐进模式——这跟中国的市场环境高度相似。

不同的改革模式也直接导致了不同的市场反应。德国、日本基本上1到2年内就完成了费改,但是市场反应剧烈,恶性竞争严重,集中度上升很快,车均保费下滑也很快,综合赔付率一度上升到95%,整个财险业的兼并进入高潮。

韩国和台湾是分步渐进式的路径,市场过度平稳,费改后,保险产品的种类丰富度提升,满足不同客群的个性化需求,渠道转型,网销模式快速发展,客户满意度得到迅速的提升。

虽然改革路径不同,但这些国家和地区在费改期间,市场存在四个共通的关键变化还是非常明显的。

一是市场集中度变高。马太效应明显,中小型公司部分被淘汰数量上升,领先的大型公司占领更大的市场份额。市场兼并收购更为频繁,部分中小型公司被淘汰。以韩国为例,1996—2006年10年间前三大公司市场份额提升了差不多5%。

二是综合成本率普遍上升,盈利能力下滑。费改后大部分国家的综合成本率稳定在105%—110%的水平区间,例如韩国,1995—2015年间,其综合成本率从96%左右上升到了105%—106%这个区间。而费改前的2014年,中国车险行业综合成本率平均水平为100.24%。

三是市场由同质化转向差异化竞争。特别是中小型车险公司,渠道创新与产品创新更为频繁:聚焦细分客群,提升钱包份额,提升精细化定价能力。这个过程中,网销渠道在各个市场上都是发展比较迅速的,因为该渠道成本低。以韩国为例,2000—2014年间,其网销渠道占比从0.4%提升到了25%。

四是多元化经营。车险公司拓展产品组合,平衡业务结构,提升盈利能力,车险业务的盈利性普遍降低,非车财险产品市场快速发展,被称为“效益险种”。从韩国的经验看,费改前,车险保费占70%,但是经过20多年的发展,目前,其车险占比已经降至50%,非车险业务发展比较快。

费改路径不同,但上述国际在费改期间还是呈现出了四大共性的,中国市场的情况,我们感觉大的趋势应该也是类似的。

未来之路

练好内功、顺势提升是关键,包括精益运营、大数据应用、电网移融合……

中国车险费改的进程过半,预计未来仍将持续2—3年的时间。未来的时间内,监管主要希望解决三个方面的关键问题:

一是完善基础设施,包括商业车险信息平台、零整比数据等解决费率厘定的核心瓶颈。

二是提升车险公司自身能力,监管希望保险公司发展核心竞争力,以及有效的管理。目前国内车险公司的产品、定价方法等同质化严重,监管希望避免严重的价格战。

三是优化监管透明度,监管希望增强市场监督力度,确保在费率改革中,获益者是消费者,而不是中介机构。

如今,二次即将实施,那么二次费改后,中国车险市场会否出现与国际市场同样的趋势?

其实,现在这个时候对很多车险公司来讲是很好的时候,因为市场游戏规则的改变,往往会造成市场格局的再一次改变。但对好多保险公司来讲,这也是一个最激荡的时代,游戏规则改变也会使很多保险公司最终从市场上消失。

这个时候怎么办?未雨绸缪,练好内功。

第一是抓好精益运营,第二是大数据应用——不管是营销上还是定价上大数据应用都很关键。第三是电网移融合,越来越多客户是从互联网,APP引流,再通过电销跟进促成。这三点或许过去我们不那么重视,但现在或许已经成为车险公司生死存亡的一个关键。

一是精益运营方面,主要是提升产能、优化端到端流程、构建成本优势。

其实直销里面还是有很多关键杠杆可以去使用的,在名单切分、费用政策、坐席管理上依然还有很大的空间去改善直销的产能,比如名单切分里哪些是优质的客户,怎么样去识别出来,怎么样去匹配给高产能的坐席员?运用大数据的方式,还有很多的潜力。费用政策,怎么去精准投放,而不是单纯依靠大数据?

这些里面的关键杠杆都可以提升直销的产能。

除去前端,包括中后端,也依然有很多手段可以去优化车险流程:第一,流程是不是简化了?第二,整个流程是不是标准化了?第三,整个流程是不是集中化了?第四,很多遗留的操作能不能转移出去?第五,是不是可以应用更多的自动化?第六,峰值管理是不是可以更加优化?

二是大数据应用方面,通过大数据分析提升定价能力、增加营销的精确性。

在大数据应用方面,可以发掘很多从人因子,比如性别,驾照时间多寡等,从帮助客户更好的评估其需求的角度出发询问问题,属于合法行为。FaceBook上的一些爱好、社交情况等数据也可以帮助进行风险定价。比如,教育程度和理念存在很强的相关性。美国在从人因子方面已经大幅领先。

三是电网移融合方面,通过推送系统信息进行销售铺垫与后续跟进,并通过数据分析提高推送时间与内容的精准性。

推送系统信息的益处:通过向潜在客户推送信息最大化潜在客户的接触面;通过定期推送系统信息维系与客户的联系,在提升销售效率的同时也节约了人力。同时,以间接的方式接触潜在客户及当下无继续投保意愿的客户,最低化客户的抵触情绪。

以上就是我们对费革后的车险市场的预判,应该说现在是一个硝烟四起,变革再起的时代。但市场规则对所有的保险公司都是公平的,关键是我们如何练好自己的内功。